September 17-19 2024

GOETTINGEN

15th IFSDAA International Conference

on

Challenges, Perspectives and Policies in the Area of Sustainable Development, Food Security, Environment Health and Climate Change (2025/2050)

September 17-19, 2024

Celebration for Excellence of AASF for 65 years and IFSDAA for 17 years

organized by

International Foundation for Sustainable Development in Africa & Asia https://www.aasf.de/ifsdaa/international-conference-2024/

in

African-Asian Studies Promotion Association Mahatma Gandhi House, Theodor Heuss Str. 11 37075 Göttingen / Germany

www.aasf.de

in collaboration with

HAWK University of Applied Sciences and ArtsVon- Ossietzky-Str. 99, 37085 Göttingen, Germany https://www.hawk.de

Society for Sustainable Agriculture and Resource Management / SSARMHisar / India

International Office – Georg August University37075 Göttingen / Germany https://www.uni-goettingen.de/en/international-

office/59497.html

INVITATION

Dear Colleagues,

The sustainable development goals (SDGs) are a set of 17 global objectives established by the United Nations to address various social, economic, and environmental challenges. These goals aim to create a more sustainable and equitable world by 2030. They cover diverse areas such as poverty, hunger, health, education, gender equality, clean water, climate action, and more. Achieving the SDGs requires collaborative efforts from governments, businesses, and individuals worldwide to ensure a better future for all.

Sustainable development stands as the compass guiding our journey towards a future where economic prosperity, social equity, and environmental stewardship coalesce. In this pursuit, the deployment of innovative tools has emerged as a cornerstone, offering transformative solutions to the multifaceted challenges facing our planet. From agriculture to urban planning, energy to community engagement, the array of sustainable development tools continues to expand, signaling a collective commitment to shape a resilient and equitable future. There are several sustainable tools to realize sustainable development goals. With the advent of digital technologies many new and promising tools have emerged to achieve these goals. In this context, precision farming, use of GPS, sensors, drones and artificial intelligence to optimise the resource allocation in Agriculture and weather forecast as well as water resource management are prominent. Moreover, use of renewable energy sources like solar, wind and biomass are pivotal in reducing reliance on fossil fuels as well as to mitigate climate change and provide cleaner energy and opportunities for circular economy.

Product Lifecycle Assessment (LCA), sustainable urban planning, green building designing, energy efficient designs, reduced carbon footprint and foster healthier living environments within urban and rural landscapes are ways forward to enhance resource use efficiency and to offer sustainable practices for overall healthy environment and quality life. Social innovation platforms amplify the impact of grassroots initiatives, promoting inclusivity and sustainable development.

In light of the above facts, and Challenges, Perspectives towards Sustainable Develop- ment tools for Food Security, Environment Health, and Climate Change (2025/2050), the International Foundation for Sustainable Development in Africa and Asia (IFSDAA) and Afro-Asian Studies Promotion Association (AASF) are jointly organizing this international conference in collaboration with the HAWK University of Applied Sciences and Arts, Goettingen, Germany, and the Society for Sustainable Agriculture and Resource Management (SSARM), India. This conference will also embark on innovation ignition through an idea competition for young scientists to develop useful products and processes that can contribute positively to the welfare of human society.

Policy planners, researchers, scholars and NGOs in science & technology, agriculture, bio-technology, healthcare, economics, environment, skill development and entrepreneur- ship, social research streams are welcome to participate. The organizers will be happy to welcome the participants to the conference venue at AASF center at Mahatma Gandhi House, in Goettingen, Germany.

Dr. K. Wolde-Giorgis Dr. Manfred Kern Prof. A. Ibenthal Convener Co-chair Chair

Information about the Conference

The International Conference includes oral and poster presentations and demonstration, from well-acclaimed research and development functionaries from academia, technology experts and industry representatives for knowledge enhancement in real time through revealing and reflecting experiences and ideas on recent innovations in Science Technologies and entrepreneurships.

Venue:

Dates:

Conference Language:

Objectives

Mahatma Gandhi House,

Theodor Heuss Str-11,37075 Göttingen, Germany

September 17-19, 2024 English

To review sustainable development goals and assess its accomplishments in Africa and Asia.

To promote Science and Technology for achieving sustainable development goals.

To identify sustainable development tools and to use prudent technologies including Agro and bio-technologies for precision agriculture and one health for

sustainable development in Africa and Asia.

To develop and promote AI based forewarning and management systems to mitigate the effect of climate change on sustainable agriculture using inputs from drones, GPS, GIS for climate resilient precision agriculture.

To promote innovation through ignition of pragmatic ideas in science and technology and resource management including bio-diversity, reduction in hunger, poverty alleviation, hygiene and health, urban planning systems and renewable energy etc.

To create a network of technocrats and management experts in cooperation with IFSDAA-AASF for achieving sustainable development goals in Africa and Asia.

Mission

This conference shall disseminate latest results on the application of science and technologies for climate resilient agriculture in Africa and Asia. Examplesinclude development and use of Agri & biotechnologies, resource management for increased input use efficiency, digital crop management, logistics artificial intelligence, food processing, value addition, nutrition and agriculture, environment and health sustainability.

Themes for Contributory Papers

Contributors are requested to specify the topic of their intended presentation from among the following themes and related topics. Poster presentations of reference projects will also be appreciated.

1. Poverty alleviation and livelihood

2. Food and nutritional security, reducing hunger

3. Biodiversity conservation in relation to climate change

4. Climate smart practices and technologies for sustainable agriculture

5. Renewable Energy Solutions

6. Circular Economy Practices and Life cycle analysis

7. Sustainable Urban Planning Tools and community Engagement Platforms

8. Public hygiene and one health programs

9. Use of artificial intelligence, GPS and biosensors and other IT technologies for sustainable development and agriculture

10. Crop and livestock production under stress environments

11. Integrated farming system for sustainability

12. International cooperation’s for developing strategies to cope up with climate change for food security and environmental health sustainability in Africa and Asia.

Dr. Karl Fritz Heise Memorial,

Prof. Dr. Brigitta Benzing Memorial

and Keynote lecturesby distinguished professors/researchers/development functionaries from Africa, Asia, Europe, North & South America and Oceania.

Abstract

Maximum one page up to August 21, 2024. Abstracts as well as full paper of registered participants will be published. Please submit your abstract via email to ifsdaa2024@aasf.de with a copy to ifsdaa2024@gmail.com. One registrant can submit only one paper.

Registration Fee (before August 31, 2024)

Euro150 normal, Euro 100accompanied person, Euro 75 for research scholars and students. Registration fee includes book of abstracts, session tea, lunch and dinner during the conference.

After August 31, 2024 or in case of on spot registration the fee will amount Euro 175 normal and Euro 90 for research scholars and students.

Accommodation

Hotels (bed &breakfast): Accommodation for students/scholars:

Mahatma Gandhi

Scientific Excursions

Single room EUR 70 – 99 Double room EUR 100 – 120

Box Hotel (Without breakfast): EUR 30(single bed)

EUR 35 (double bed)

EUR 20 only limited rooms

will be organized for the participants before conference (September 14-16, 2024) and after conference (September 20 to 22, 2024), to scientific institutions, historical museums and other seen worthy places.

About Göttingen

Göttingen university town lies in the southern part of Lower Saxony. A number of museums and scientific industrial enterprises and high-tech university laboratories are seen worthy.

About Weather

Weather in August and the beginning of September is pleasant. Intermediate rain showers are possible and umbrella as well as light woollens for colder nights are recommended.

Patrons

Prof. W. Merbach, Germany – Prof. N. El Bassam, Germany

International Advisory Committee

Prof. Dr. A. Ibenthal, Chair, Germany Dr. Manfred Kern, Co-chair, Germany Prof. A. Riedacker, Co-chair, France Prof. Christian Dimpka, USA

Dr. Hossam Eldin Rushdi, Egypt Prof. Ahmet Bagci, Turkey

Prof. M. A. Thamer, Iraq

Prof. Alireza Noorpoor, Iran

Dr. Noubactep Chicgoua, Cameroon Prof. Suryakant, Australia

Er. Rahul Bhad U.K.

Prof. Takau Ishikawa, Poland

Prof. Andreas Boernar, Germany Prof. Gerhard Flachowsky, Germany Dr. Yasmina El Bahloul, Morocco Prof. Dieter Trautz, Germany

Prof. Ravindra Chibbar, Canada Prof. T. Shinano, Japan

Prof. R.K. Behl, India

Prof. Ahmed Jahoor, Denmark

Prof. Taya Girma, Ethiopia

Dr. Kedar Adhikari, Australia

Dr. Detlef Virchow, Germany

Prof. Stefan Siebert, Germany

Local Organising Committee of International Conference

Prof. Dr.-Ing. Achim Ibenthal Mrs. Agnes Otele Moussa Mrs. Christiana Ampedu

Er. Dawit Bereket-Ab

Mrs. Susanne Andreas Mrs. Heidemarie Dössel Dr. Netra Bhandari

Dr. Kahsai Wolde-Giorgis Dr. Elhadi Morzog

Mr. Helge Tepperwien Mr. Peter Teriet

Dr. Pravin Kumar Sharma Dr. Rajesh Arya

Dr. Abhishek Kumar

Registration and Contact

Please send the registration form to e-mail ifsdaa2024@aasf.de with a copy to ifsdaa2024@gmail.com, and the registration fee through Bank demand draft, pay orders to IFSDAA c/o Afro Asian Studies Promotion Association, Mahatma Gandhi Haus, Theodor-Heuss-Str. 11, 37075, Göttingen, Germany. On the conference venue, payments can be made in cash at the registration counter also.

Contact

Dr. K. Wolde-Giorgis (+49 1638823672), Germany

Er. Dawit Bereket Ab (+49 1737487424), Germany Dr. Elhadi Morzog (+49 15213340366), Germany

Mrs. Heidemarie Dössel (+49 15166275002), Germany

Name of the Bank: Bank Branch /City: Bank Account No.: IFSC/IBAN:

For Bank Transfer

Sparkasse Göttingen / Germany Göttingen / Germany

DE 14 2605 0001 0000 1537 67 NOLADE 21 GOE

Abstract submission: Acceptance notification: Online Registration: Conference: Pre-Conference Excursion: Post Conference Excursion:

August 21, 2024 or before

One week after abstract submission August 31, 2024 or before September 17-19, 2024

September 14-16, 2024

September 20-22, 2024

Anciens articles

Subventionnons les engrais pour les productions alimentaires nationales dans les pays de l’Afrique subsaharienne et les pays les moins développés pour stabiliser le climat et éradiquer la faim.

Arthur Riedacker

Président de l’Institut Oikos, Directeur de recherche honoraire de l’INRA

IPCC Co-Nobel prize winner

Cet article présente des résumés pour décideurs (RPD), en français et en anglais, illustrés par 5 figures et des légendes bilingues (insérées entre les deux résumés), qui ne sont pas répétées dans le texte principal uniquement en anglais. Une brève bibliographie se trouve également à la fin des RPD.

Télécharger le résume : 7thIFSADAA_resume_vf,

Download the summary :7thIFSADAA_summary_ev)

Télécharger l’article complet (version française – english version) : Riedacker_7thIFSDAA-Seminar

Nous remercions la Fondation Farm, d’avoir publié ce résumé pour décideurs dans leur site web

Résumé pour décideurs

D’ici 2050 il faudra, sans défricher et tout en préservant les sols, augmenter fortement les productions alimentaires et non alimentaires afin de satisfaire les besoins mondiaux d’environ 9,5 milliards d’habitants, (deux fois plus qu’à la fin des années 1980). En 2015, avec les objectifs des Nations Unies pour 2030 pour le développement durable et l’Accord de Paris, les pays se sont engagés à éradiquer la faim d’ici 2030 et à stabiliser le climat d’ici 2050 à + 2°C, (+1,5°C) par rapport à 1850. D’après les modèles climatiques cela suppose de diviser les émissions mondiales nettes de GES (gaz à effet de serre) au moins par 4, puis de les faire tendre vers zéro après 2050. Il faudra donc réduire les émissions mondiales beaucoup plus rapidement et plus fortement que prévu avant le 3ème rapport du GIEC de 2001. Il faudra aussi s’adapter à ces changements, tout en satisfaisant les besoins alimentaires de tous. Voilà des défis impossibles à relever avec les croissances démographiques mondiales et les politiques nationales actuelles.

S’appuyer sur les seuls progrès réalisables dans le secteur des énergies fossiles ne suffira pas. Car il faudrait laisser au moins les 2/3 des ressources fossiles connues sous terre d’ici 2050, tout en satisfaisant les besoins énergétiques d’une population croissante : ce qui supposerait d’augmenter très fortement les efficacités énergétiques, de développer très rapidement les énergies renouvelables (y compris les bioénergies modernes, et les bioproduits), et aussi de recourir à la capture et au stockage géologique du CO2 des énergies fossiles qui continueront à être utilisées. Cette dernière technique est connue et depuis 1992, mais elle est toujours expérimentale et réalisable seulement avec des coûts se situant entre $50 et $100 par tonne de CO2 éliminée.

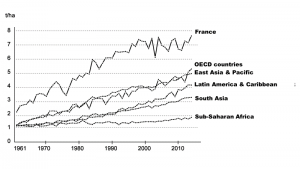

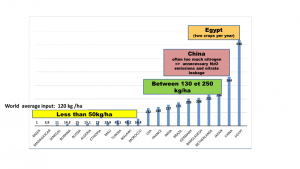

Pour produire suffisamment d’aliments il faudra aussi augmenter considérablement les rendements Des cultures vivrières en Afrique subsaharienne, où ils stagnent depuis les années 1960 (Fig. 1) alors que la population devrait y doubler d’ici 2050. Fort heureusement ces rendements peuvent y être encore facilement augmentés en accroissant les intrants (engrais, eau, semences et matières organiques si disponibles et transportables). En portant le niveau moyen des apports annuels d’engrais par hectare, actuellement seulement d’une dizaine de kg (fig.2), à 50 kg, comme le recommande le Nepad depuis 2006 (IFDC 2006), on pourrait y doubler les productions sans avoir besoin de défricher, tout en remplaçant les matières minérales des sols qui sont exportées des champs lors des récoltes. Sans ce changement les sols, déjà très pauvres en phosphore, continueront à s’y dégrader. Avec 50 kg on serait encore (à moins de la moitié des apports moyens mondiaux, à moins du tiers ou du quart de ceux des pays développés, de l’Inde et du Bangladesh, et à six fois moins qu’en Chine. Si, notamment en Chine (Norse et al.2012) et d’autre pays à hauts niveaux d’intrants des efforts doivent être réalisés, pour utiliser, comme le recommande la FAO, moins d’engrais tout en maintenant le niveau actuel des rendements par ha, en Afrique Sub-Saharienne il faut au contraire en apporter nettement plus qu’aujourd’hui. Cela est malheureusement très généralement méconnu. Dans les zones semi-arides il faut en outre apporter plus d’eau pour des irrigations complémentaires (Diarra et Riedacker 2017).

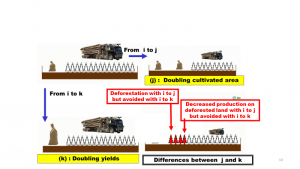

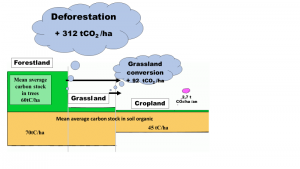

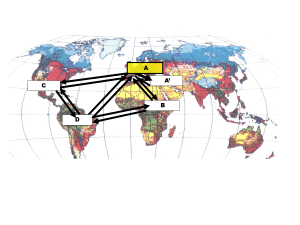

Sans l’adoption de ces mesures le doublement nécessaire de la production alimentaire (atteignable soit en doublant les rendements, soit en doublant les surfaces cultivées, Fig.3), ne sera obtenu qu’en continuant, comme entre 1975 et 2000, à défricher chaque année environ 5 millions d’hectares (1/2 de forêts et 1/2 de prairies), (Eva et al. 2006). Or ces défrichements moyens augmentent environ 100 fois plus les émissions de GES par ha que les apports d’engrais permettant d’y doubler les rendements (environ + 2 t de CO2e par ha et par an, fig.4). Pour prendre les bonnes décisions il faut passer de la parcelle au paysage puis au niveau mondial (Fig. 5) (Riedacker 2006, 2008a et 2008b). Une augmentation des demandes alimentaires mondiales se traduit en effet nécessairement par des augmentations de rendements et/ou des changements d’utilisation des terres, en un ou plusieurs endroits du globe. C’est un aspect nouveau qu’on oublie trop souvent dans les raisonnements habituels où l’on ne considère trop souvent que les changements nationaux (cf. fig.3 et 5).

En France le quadruplement des rendements moyens en blé entre 1950 et 2000 a ainsi permis[par rapport à un scénario où la production totale aurait-été la même qu’en 2000, mais où les rendements seraient restés au niveau de 1950] d’éviter de défricher 14,5 millions d’hectares de forêts, d’éviter l’émission de 4,5 milliards de tonnes de CO2 et de préserver l’accroissement annuel des forêts (110 millions de m3 en 2016, correspondant à un prélèvement annuel net d’environ 200 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère). Une partie de cet accroissement est récoltée annuellement sous forme de bois d’œuvre (19 millions de m3), de bois d’industrie (10 millions de m3) et de bois énergie (au moins 8 millions de m3), CTBA (2017), ce qui en fin de compte, avec les déchets, le bois récoltés hors forêts et les bois de rebuts, a permis d‘obtenir de l’ordre de 9 millions de tep (tonnes d’équivalent pétrole) d’énergie primaire renouvelable et d’éviter l’émission d’environ 29 millions de tCO2e (en admettant un rendement moyen de conversion du bois et de la paille en chaleur égal à la moitié de celui du fioul). Les apports d’engrais ont, eux, augmenté les émissions annuelles de 9 millions de tCO2e par rapport à 1950, d’où une réduction nette des émissions d’au moins 20 millions de tCO2e par an.

Par ailleurs, pour produire autant de blé en France qu’en 2000, avec moins d’intrants, par exemple avec l’agriculture biologique (produisant avec des apports d’intrants organiques actuellement, en moyenne, seulement 3,5 t de grain par ha, moitié moins qu’avec l’agriculture raisonnée, Toquet et al. (2012), il faudrait doubler les surfaces emblavées, donc défricher environ 5 millions d’hectares de forêts ou de prairies, en France ou ailleurs. Ce serait évidemment peu vertueux, tant pour l’environnement que pour la balance commerciale. Etant donné les bas niveaux d’intrants de l’Afrique Subsaharienne les résultats seraient pires encore.

Ces constats ont une évidente conséquence : il faut prioritairement augmenter le niveau des intrants en Afrique subsaharienne et dans les pays les moins avancés. Comment ? Tout d’abord en mettant en œuvre des politiques agricoles adéquates (Boussard 2004). Dans les faits tous les grands ensembles mondiaux subventionnent fortement leurs productions végétales, sous diverses formes : directement les engrais en Inde et en Chine, par des aides à l’hectare en Europe (en moyenne 271 € par ha, de 60 € à 600 €) etc. Quand la population augmente (et on ne peut évidemment pas la faire diminuer rapidement !) et quand il faut restreindre le recours aux énergies fossiles, il devient impératif d’augmenter les rendements des champs. Contrairement aux énergies fossiles, pour lesquelles l’OCDE recommande avec raison la suppression des subventions, quand il s’agit des énergies renouvelables, et en particulier des productions végétales, il faut au contraire apporter des soutiens pour augmenter les rendements des bioconversions de l’énergie solaire et du CO2 par les plantes Il faudrait donc subventionner suffisamment les intrants, afin d’augmenter et d’optimiser les productions végétales, partout dans le monde, sans avoir besoin de défricher. Il est impératif que cette différence de traitement soit réellement comprise et prise en compte par les spécialistes des énergies fossiles. Si avec raison on envisage de taxer les énergies fossiles, il faut au contraire subventionner les intrants agricoles, y compris ceux consommant des énergies fossiles et émettant des gaz à effet de serres, comme les engrais azotés, tant que cela est admissible pour l’environnement local.

Dans les pays peu développés il importe de prendre en compte que les intrants (engrais, eau etc.) non subventionnés sont trop coûteux pour les petits agriculteurs. Et jusqu’ici seulement 8 pays africains ont, comme le Bangladesh, nettement augmenté leurs subventions pour les productions vivrières. Les engagements pris par les chefs d’états Africains, à Maputo en 2003, visant à consacrer 10% de leur budget à l’agriculture n’ont pu être tenu (Wade et Niang 2014). Cela pesait trop lourdement sur leurs budgets. Jadis, dans certains pays africains, l’organisation des filières de production de coton permettait de fournir des engrais aux petits agriculteur, même dans les endroits reculés, en échange d’une partie du coton. Ils épandaient alors une partie des engrais sur les champs de coton et une autre partie sur leurs cultures vivrières. Mais les subventions aux producteurs américaines de coton et les mauvaises gestions dans certains pays ont mis à mal certaines de ces filières (Nubukpo 2011).

La communauté internationale aurait donc intérêt à aider à co-subventionner les intrants pour les agriculteurs africains et ceux des pays les moins avancés, non seulement par charité et pour y accroitre la sécurité alimentaire, mais aussi pour le bien commun. Contrairement à ce que pensent certains décideurs, donateurs et ONG, cela aurait un effet bénéfique pour le climat et la sécurité alimentaire, tout en étant l’une des actions les moins coûteuses.

Avec une émission de 11,7 t CO2e par tonne d’azote apportée sous forme d’urée) l’émission moyenne par ha (pour la production, le transport et le protoxyde d’azote au champ) augmente d’environ 2 tCO2e per ha. Cette émission annuelle supplémentaire peut être compensée en convertissant efficacement moins d’une tonne de biomasse en chaleur pour remplacer du pétrole. Il reste alors, à émissions totales de GES identiques, un surplus de 6 t de biomasse par an grâce à la fertilisation azotée Cette biomasse additionnelle peut aussi servir de fourrage.

Pour produire la même quantité de biomasse sans apports d’azote, il faut 1,75 ha (+0,75 ha). Ce changement d’utilisation des terres générerait un supplément 234 t de CO2 en cas de déforestation et de 69 t de CO2 en cas de mise en culture de prairies

Bibliographie

- Boussard J.M. (2004) Faut-il des politiques agricoles au Sud ? Revue « Pour », N°184, Agriculture du Sud, le poids du Nord, 70-75

- Diarra A., A. Riedacker (2017) : Synergies entre récupération des eaux de ruissellement et fertilisations minérales dans les pays sahéliens, pour accroître la sécurité alimentaire, faire face à la croissance démographique, s’adapter aux changements climatiques et limiter les émissions de GES. (Synergies between run off water harvesting and mineral fertilization in Sahelian countries, to improve Food Security, cope with Population Growth, adapt to Climate Change and limit GHG emissions) présenté à la Cop 22 à Marrakech, November 2016, JWES (Journal of Water and Environmental Sciences) http://revues.imist.ma/?journal=jwes)

- Eva H.D., A. Brink et D. Simonetti (2006): Monitoring Land Cover Dynamics in Sub Saharan Africa European communities 44 pp, Centre commun de recherche de l’Europe, JRC Ispra , http://europa.int

- FAO (2016) Nourrir l’Humanité sans détruire de nouvelles forêts, Selon la FAO il est possible de produire davantage de denrées sans conquérir de nouvelles terres, en augmentant les rendements agricoles, Journal « Le Monde », article de Laetitia Van Eekhout, 21-06 -2016

- FCBA (2017) Mémento de la forêt française, 60 pages, www.fcba.fr

- IFDC (2006) International Conference of the International Fertilizer Development Centre, Abuja, 9-16 June 2006 Abuja declaration, (Déclaration d’Abuja), (www.ifdc.org).

- IPCC (2006). Revised Guidelines for GHG inventories (www.ippc.int )

- Nubukpo K. (2011), L’improvisation économique en Afrique de l’Ouest – Du coton au franc CFA, Ed. Karthala. Paris.

- Norse D., D. Powlson and Y. Lu (2012) Integrated nutrient management as a key contributor to Chinas low carbon agriculture, chapter 29, Climate Change Mitigation and Agriculture, Edited by E. Wollenberg, A. Nihart, M-L Tapio-Biströmand M. Grieg-Gran, Ed. Earthscan, London, 347-359.

- Riedacker A. (2005) Les biomasses dans le contexte du changement climatique et du développement durable, chap. 1, 7-60 dans « Guide Biomasse énergie », édité par Yves Schenckel, Boufeldjah Benabdallah, Arthur Riedacker et Philippe Girard, Collection Points de Repères, Publication de l’IEPF, 388 pages

- Riedacker A. (2006) A global land use and biomass approach to reduce greenhouse gas emissions, fossil fuel use and to preserve biodiversity. Joint Workshop of the Ecological and Environment Economics – EEE Programme, The Abdu Salam International Centre or Theoretical Physics ITCP, UNESCO Man and Biosphere Programme – MAB, The International Institute for Applied Systems Analysis – IIASA ITCP, Trieste, Italy, 16-17 October 2006.

- Riedacker A. (2008 a) Reconsidering Approaches for Land Use to Mitigate Climate Change and to Promote Sustainable Development. Chap.17, “Climate Change and Global Warming” Ed. Velma Grover 2008 Oxford IBH Ltd -Science Publisher USA 387-424 (cf. www.institut-oikos.org)

- Riedacker A.(2008b) Un peu plus d’énergie fossile pour la sécurité alimentaire, le climat et la biodiversité, Liaison Energie -Francophonie, N° 80 pp. 56-61, Les choix énergétiques mondiaux : entre confiance technologique et préoccupations environnementales, IEPF, Québec.

- Riedacker A. (2016) Why, to both stabilize the climate by 2050 and to eradicate hunger by 2030, should fertilizer for cereal production be subsidized in Sub-Saharan and Least Developed Countries? 7th International Seminar IFSDAA Gottingen, November 27-29, 2016, 17 pages in print, and www.institut-oikos.org

- Toqué C., V. Leveau, A. Lellahi, A. Tailleur (2012), Le blé tendre, une production durable, Colloque Service Agronomie-Economie -Environnement, Institut du Végétal Arvallis, Février 2012,14 pages

- Wade I, A. Niang (2014) L’engagement de Maputo : le mot d’ordre a-t-il été respecté Revue Passerelle, Vol 15, N°3, Juillet 2014 https://www.ictsd.org/bridges-news/passerelles/news/l%e2%80%99engagement-de-maputo-le-mot-d%e2%80%99ordre-a-t-il-%c3%a9t%c3%a9-respect%c3%a9

In comparison with a price of only 15 € per ton of avoided CO2 emission, as today, the payment for avoiding the conversion of an average hectare (with 50% grassland and 50% forestland) into cropland would avoid the emissions of about 200 t of CO2 and therefore deserve a payment of about 3000 € per hectare (without any interest). This would allow, during the next 50 years, an annual payment of about 60 € per ha per “average” avoided land use change. Various actions to increase land use efficiency would therefore become possible: increasing inputs (in particular of phosphorus and organic matter, and also of nitrogen and potassium); planting trees and hedges to recycle some soil minerals, to provide more organic matter and to fix atmospheric nitrogen with leguminous species; establishing small damns; sometimes also water pumping; reducing losses in cereal and other crop storage, etc. The resulting increase in food availability would provide a valuable net benefit.

In comparison with a price of only 15 € per ton of avoided CO2 emission, as today, the payment for avoiding the conversion of an average hectare (with 50% grassland and 50% forestland) into cropland would avoid the emissions of about 200 t of CO2 and therefore deserve a payment of about 3000 € per hectare (without any interest). This would allow, during the next 50 years, an annual payment of about 60 € per ha per “average” avoided land use change. Various actions to increase land use efficiency would therefore become possible: increasing inputs (in particular of phosphorus and organic matter, and also of nitrogen and potassium); planting trees and hedges to recycle some soil minerals, to provide more organic matter and to fix atmospheric nitrogen with leguminous species; establishing small damns; sometimes also water pumping; reducing losses in cereal and other crop storage, etc. The resulting increase in food availability would provide a valuable net benefit.

Agronome motivé pour une prospective 2050 réaliste : je soutiens votre initiative, un relais sera bientôt présent à ce sujet sur notre site.

Sincères salutations.